『めづ』と『ののしる』は、意味を複数覚えておくべき古文単語ですが、しっかりと答えられますか?『ののしる』は、「罵倒する」という意味ではありませんよ。 正解は、1.おこなふ

-(1)

2. めづ

-(1)

-(2)

3.ののしる

-(1)

-(2)

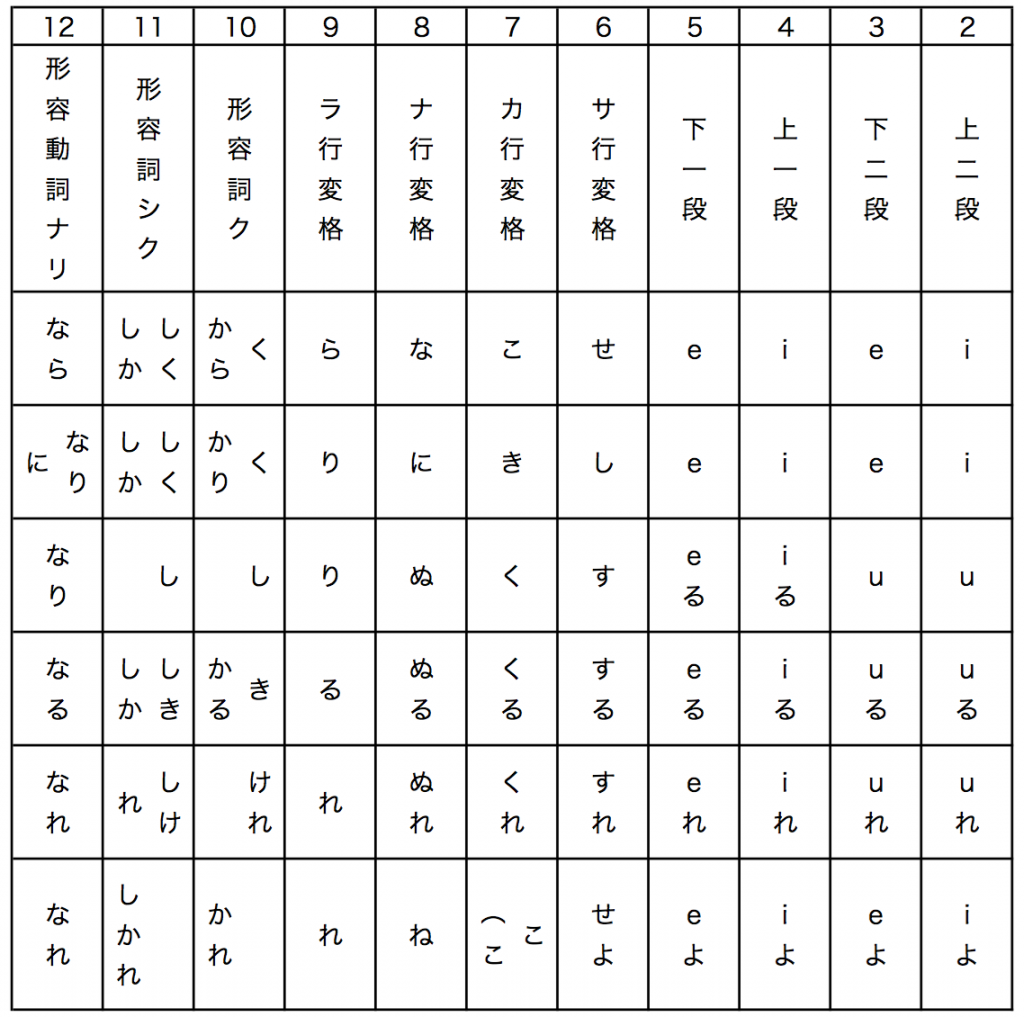

どの単語帳を使っていても載っている基礎中の基礎の単語なので、必ず覚えておきましょう。 では、本題に入ります。 第2回では、古典文法の基礎となる動詞の活用についてポイントを解説していきます。 覚えておかなければならない活用は、全部で12種類です。1.おこなふ

-(1)仏道修行する

2. めづ

-(1)愛する

-(2)賞賛する

3.ののしる

-(1)大声で騒ぐ

-(2)評判になる

この活用表を覚えておくべき理由は2つあります。

(1)古文には“接続”というものがある。

(2)助動詞を楽に覚えることができる。

それぞれ、解説していきます。

(1)古文には“接続”というものがある。

接続とは、終止形接続の助動詞、已然件形接続の接続助詞、未然形接続の終助詞、、、など助動詞や接続助詞につながるが決まっていることを指します。例えば、助動詞の「ず」(打消)や「む」、(推量)には必ず未然形で繋がります。

走らず 怒らむ

走ら/ず 怒ら/む

未然/打消 未然/推量

何形で接続しているかを見極めることによって何の助動詞なのかを見抜くことができるのです。

また、接続によって、訳し方が変わるものもあります。例えば、已然形で接続する接続助詞「ば」は “〜なので” と訳し、未然形で接続する接続助詞「ば」は “もし〜ならば” と訳します。

(2)助動詞を楽に覚えることができる

助動詞は、古文の読む上で核となるものなので、各助動詞の接続・意味・活用をしっかりと覚えねばなりません。助動詞の活用の多くは、動詞の活用と同じ型になっているので、まずは動詞の活用を覚えることで、その後楽をすることができるのです。

では、一体どうすれば覚えることができるのでしょうか。

活用を覚えるコツは、頭ではなく、口で覚えることです。

みなさんは、九九を言うときにいちいち計算しながら考えて言いますか?

勝手に、四二が8、四三12、四四16と口が動きませんか?

活用も同じように覚えましょう。

四段活用と言われたら、あ・い・う・う・え・え、上二段はい・い・う・うる・うれ・いよ、サ変と言われた、せ・し・す・する・すれ・せよという風に頭よりも先に口が動くまで、何度もの何度も口ずさんでみましょう。

意外と古文はゴロが良いので、繰り返しているとリズムが掴めてくるでしょう。あとはそれを意識せずに言えるまで繰り返すのみです。

口が先に動くまで覚えてしまえば、こっちのものです。九九を忘れないように、動詞の活用に困ることはないでしょう。

次回は、各活用を覚える上で注意点について触れたいと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

この活用表を覚えておくべき理由は2つあります。

(1)古文には“接続”というものがある。

(2)助動詞を楽に覚えることができる。

それぞれ、解説していきます。

(1)古文には“接続”というものがある。

接続とは、終止形接続の助動詞、已然件形接続の接続助詞、未然形接続の終助詞、、、など助動詞や接続助詞につながるが決まっていることを指します。例えば、助動詞の「ず」(打消)や「む」、(推量)には必ず未然形で繋がります。

走らず 怒らむ

走ら/ず 怒ら/む

未然/打消 未然/推量

何形で接続しているかを見極めることによって何の助動詞なのかを見抜くことができるのです。

また、接続によって、訳し方が変わるものもあります。例えば、已然形で接続する接続助詞「ば」は “〜なので” と訳し、未然形で接続する接続助詞「ば」は “もし〜ならば” と訳します。

(2)助動詞を楽に覚えることができる

助動詞は、古文の読む上で核となるものなので、各助動詞の接続・意味・活用をしっかりと覚えねばなりません。助動詞の活用の多くは、動詞の活用と同じ型になっているので、まずは動詞の活用を覚えることで、その後楽をすることができるのです。

では、一体どうすれば覚えることができるのでしょうか。

活用を覚えるコツは、頭ではなく、口で覚えることです。

みなさんは、九九を言うときにいちいち計算しながら考えて言いますか?

勝手に、四二が8、四三12、四四16と口が動きませんか?

活用も同じように覚えましょう。

四段活用と言われたら、あ・い・う・う・え・え、上二段はい・い・う・うる・うれ・いよ、サ変と言われた、せ・し・す・する・すれ・せよという風に頭よりも先に口が動くまで、何度もの何度も口ずさんでみましょう。

意外と古文はゴロが良いので、繰り返しているとリズムが掴めてくるでしょう。あとはそれを意識せずに言えるまで繰り返すのみです。

口が先に動くまで覚えてしまえば、こっちのものです。九九を忘れないように、動詞の活用に困ることはないでしょう。

次回は、各活用を覚える上で注意点について触れたいと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

<バックナンバー>

【著者プロフィール】 丸山 由朗 ( MEDUCATEエグゼクティブ講師 ) 上智大学外国語学部ポルトガル語学科卒 大学在学中にブラジルへ留学し、その間にボリビア・ペルー・チリ・アルゼンチンを一人旅で巡った経験を持つ。現在、英語/世界史講師として活躍しているが、ポルトガル語の方が得意であるという噂がある。